Il satellite IXPE realizzato da NASA e ASI continua a stupire gli scienziati

Un tesoro nascosto nella Galassia: il satellite IXPE realizzato da NASA e ASI continua a stupire gli scienziati

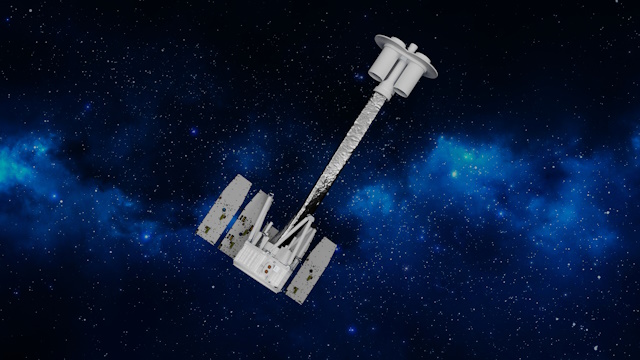

Il rilascio di energia gravitazionale nei sistemi binari è tra i processi fisici più potenti dell’Universo. I sistemi binari che emettono raggi X sono costituiti da un oggetto compatto (un buco nero o una stella di neutroni) e da una stella compagna da cui viene risucchiato del gas. Fino ad oggi sono state identificate alcune centinaia di queste sorgenti nella nostra Galassia. Ad identificarle il satellite Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) realizzato da NASA e Agenzia Spaziale Italiano (ASI), con il contributo sostanziale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e OHB-Italia.

Fin dai primi anni ’70, il sistema binario Cygnus X-3 è noto per diventare molto brillante in banda radio, salvo poi affievolirsi in pochi giorni. Questa sua peculiare caratteristica ha stimolato gli scienziati di tutto il mondo ad effettuare le prime indagini astronomiche coordinate. Il comportamento unico della sorgente durante questi rapidi eventi altamente energetici ha portato nel 1973 R.M. Hjellming a definirlo “il puzzle astronomico Cygnus X-3”. Da allora numerosi sforzi sono stati compiuti per comprendere meglio la sua natura e anche il satellite italiano AGILE e la missione, con importante partecipazione italiana, Fermi della NASA hanno rivelato alcuni anni fa un’emissione nei raggi gamma proveniente da questa sorgente.

Il punto di svolta nella soluzione di questo puzzle astrofisico è stata l’osservazione di Cygnus X-3 con il satellite IXPE

Secondo Alexandra Veledina, ricercatrice presso l’Università di Turku e autrice principale dello studio, l’uso della polarizzazione nei raggi X ha fornito informazioni cruciali sulla geometria del materiale in prossimità del buco nero centrale. Alexandra Veledina spiega: “Abbiamo scoperto che l’oggetto compatto è circondato da un involucro di materia densa e opaca. La luce che osserviamo è un riflesso dalle pareti interne di un “imbuto” simile ad una “tazza” con l’interno a specchio.

Spiega Fabio Muleri, primo ricercatore dell’istituto INAF-IAPS e secondo autore dell’articolo:

“Sapevamo che Cyg X-3 fosse una sorgente “particolare”, ma siamo comunque rimasti a bocca aperta quando l’abbiamo osservata con gli occhi di IXPE, che ci hanno permesso per la prima volta di osservare la polarizzazione, ovvero il grado di ordine, dei raggi X che emette. Il valore misurato, pari ad oltre il 20%, non può essere spiegato con nessun modello applicabile alle altre sorgenti di questo tipo e quindi ne abbiamo dovuto sviluppare uno appositamente. Questo si basa sull’assunzione che non osserviamo la luce emessa direttamente, ma quella che arriva a noi dopo essere stata riflessa da un “muro” formato dalla materia che sta cadendo nel buco nero”.

Questa scoperta ha portato alla classificazione di Cygnus X-3 come una sorgente di raggi X ultra-luminosa (ULXs): la sorgente riesce ad inghiottire così tanto gas così rapidamente che una parte di questo non viene catturata del buco nero, ma viene invece espulsa dal sistema stesso. “Le ULXs sono tipicamente osservate come puntini luminosi nelle immagini delle galassie lontane. Le loro emissioni sono amplificate dall’imbuto che circonda l’oggetto compatto, agendo perciò come un megafono”, spiega Juri Poutanen, del Dipartimento di Fisica e Astronomia e co-autore della ricerca. “Tuttavia, a causa delle enormi distanze di queste sorgenti, esse appaiono relativamente deboli ai telescopi a raggi X. La nostra scoperta ha ora svelato un corrispettivo estremamente luminoso di queste lontane ULXs anche all’interno della nostra stessa Galassia”.

“La materia densa e opaca che porta ad una polarizzazione così alta nei raggi X era stata osservata finora solo in buchi neri supermassicci, che hanno masse milioni di volte più grandi. Questo rende l’osservazione IXPE di Cygnus X-3 unica, poiché mette in relazione oggetti compatti di qualche massa solare con quelli più massicci al centro di galassie lontane come Circinus e NGC 1068″, riporta Andrea Marinucci, ricercatore dell’Agenzia Spaziale Italiana.

CS e ph Ufficio Stampa ASI