Composti organici nelle rocce di Bennu rivelano la presenza di molta acqua nella storia dell’asteoroide

Lo studio è stato realizzato da un team internazionale che comprende ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana

Arrivano i primi risultati delle analisi del campione di rocce dell’asteroide (101955) Bennu prelevato e riportato a terra lo scorso autunno dalla missione OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer) della NASA.

Lo studio è stato condotto da un gruppo di ricerca internazionale che comprende ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). I grani analizzati, sia dal punto di vista morfologico che chimico, contengono i costituenti primordiali da cui si è formato il nostro Sistema Solare.

La polvere dell’asteroide risulta ricca di carbonio e azoto, oltre che di composti organici, tutti componenti essenziali per la vita come la conosciamo. Il campione studiato contiene anche fosfato di magnesio-sodio, una sorpresa per il team di ricerca, poiché questo composto non era stato individuato dagli strumenti di telerilevamento raccolti dalla sonda in prossimità di Bennu. La presenza di magnesio-sodio suggerisce che l’asteroide potrebbe essersi formato in un ambiente ricco di acqua.

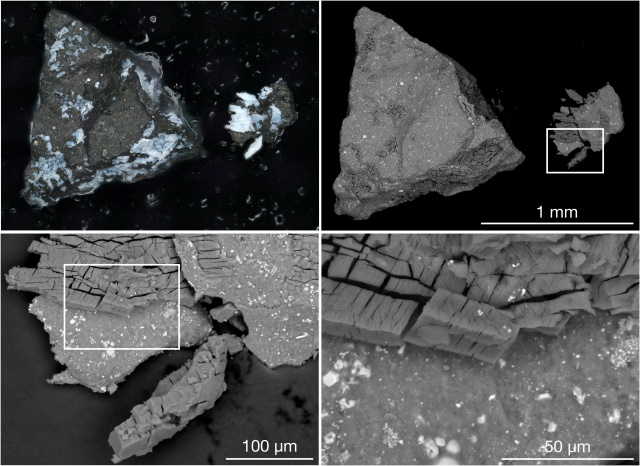

“Grazie all’analisi delle immagini ad alta risoluzione dei campioni abbiamo contato 7154 grani”, commentano Maurizio Pajola e Filippo Tusberti, entrambi ricercatori presso l’INAF di Padova, che hanno partecipato alle analisi appena pubblicate. “Di questi il 95% sono più grandi di 0,5 mm, 34 grani sono più grandi di 1 cm, ed il più grande è risultato essere di 3,5 cm. Il conteggio completo di tutte le particelle è attualmente ancora in corso dato l’enorme numero riportato a terra. In particolare l’ottenimento della distribuzione in taglia di tutti i grani è di fondamentale importanza per comprendere se rifletta quella ottenuta da remoto quando orbitavamo Bennu o vi sono state alterazioni (disintegrazioni) durante il processo di campionamento e/o rientro in atmosfera terrestre. Inoltre, identificare le taglie più grandi ha aiutato da subito il team a decidere su quali grani lavorare dal principio”. Le indagini chimiche del campione di Bennu hanno svelato informazioni interessanti sulla composizione dell’asteroide. Dominato da minerali argillosi, in particolare serpentino, il campione rispecchia il tipo di roccia che si trova sulle dorsali medio-oceaniche della Terra, dove il materiale del mantello, lo strato immediatamente al di sotto della crosta terrestre, incontra l’acqua. Questa interazione non solo provoca la formazione di argilla, ma dà anche origine a una varietà di minerali come carbonati, ossidi di ferro e solfuri di ferro. Ma la scoperta più inaspettata da queste prime indagini è la presenza di fosfati idrosolubili, che sono i “mattoni” della vita conosciuta oggi sulla Terra.

Fosfati sono stati rinvenuti anche nei grani dell’asteroide Ryugu riportati a Terra dalla missione Hayabusa2 della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) nel 2020. Il fosfato di magnesio-sodio rilevato nel campione di Bennu si distingue per la mancanza di inclusioni nel minerale e per le dimensioni dei suoi grani, senza precedenti in qualsiasi campione di meteorite.

Il ritrovamento di fosfati di magnesio-sodio nel campione di Bennu solleva interrogativi sui processi geochimici che hanno concentrato questi elementi e fornisce preziosi indizi sulle condizioni formative di Bennu.

“La presenza e lo stato dei fosfati, insieme ad altri elementi e composti su Bennu, suggeriscono la presenza di acqua nella storia dell’asteroide”, ha dichiarato Dante Lauretta dell’Università dell’Arizona a Tucson, primo co-autore dell’articolo e responsabile scientifico della missione OSIRIS-Rex. “Bennu potenzialmente avrebbe potuto far parte di un mondo più umido. Tuttavia, questa ipotesi richiede ulteriori indagini”.

Nonostante la sua possibile storia di interazione con l’acqua, Bennu rimane un asteroide chimicamente primitivo, con abbondanze di elementi chimici molto simili a quelle rilevate nel nostro Sole.

“Il campione che abbiamo restituito è il più grande quantitativo di materiale asteroidale inalterato sulla Terra in questo momento”, aggiunge Lauretta.

Questa composizione offre uno sguardo sugli albori del nostro Sistema Solare, oltre 4,5 miliardi di anni fa. Queste rocce hanno mantenuto il loro stato originale, non essendosi né fuse né risolidificate sin dalla loro formazione e preservando fino ad oggi preziose informazioni sulle loro origini. Il team ha inoltre confermato che l’asteroide è ricco di carbonio e azoto. Questi elementi sono cruciali per comprendere gli ambienti in cui hanno avuto origine i costituenti di Bennu e i processi chimici che hanno trasformato elementi semplici in molecole complesse, gettando potenzialmente le basi per la vita sulla Terra.

“Contrariamente a quanto avviene con le meteoriti, le missioni di Sample Return come OSIRIS-Rex, ci permettono di studiare materiale prelevato direttamente sulla superficie di oggetti planetari e quindi di contestualizzare con grande precisione i risultati delle analisi che si fanno su questi grani nei laboratori sparsi in tutto il mondo”, ha dichiarato Eleonora Ammannito ricercatrice dell’Agenzia Spaziale Italiana. “È proprio questa caratteristica che ha permesso di fare immediatamente il collegamento tra la presenza di fosfati nei grani di Bennu con le proprietà che aveva il nostro sistema planetario all’epoca della sua formazione. Ulteriori analisi e il confronto con quanto trovato nei grani prelevati su Ryugu, asteroide molto simile a Bennu, forniranno preziose indicazioni per capire meglio i processi di evoluzione planetaria”. Nei prossimi mesi, molti laboratori negli Stati Uniti e in tutto il mondo riceveranno materiale dell’asteroide Bennu attualmente custodito al Johnson Space Center della NASA a Houston. Questo permetterà di moltiplicare le indagini e quindi gli articoli scientifici che ne conseguiranno, permettendo di studiare con un dettaglio sempre maggiore le loro proprietà e ricostruire la storia dell’asteroide e del nostro Sistema Solare.

Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Meteoritics & Planetary Science.

Ufficio Stampa ASI